CAPITULO 72 :: Mucán el árbol desconocido

Hola amigos, comencemos transitando tomados de la mano este informe que paso a paso nos llevara a disfrutar de una aventura botánica en pleno siglo 21.

¿Se imaginan que en pleno siglo 21 exista en Tucumán un árbol cuyo nombre común aun no este registrado en los libros mas importantes de árboles de Tucumán, de Argentina o del mundo y que además este nombre no aparezca en internet?

La gente nativa de este sector llama a este árbol Mucán y el primer ejemplar lo encontramos entre los 1200 y 1300 msnm mientras estudiábamos las especies arbóreas del monte de las laderas orientales de las Cumbres de Santa Bárbara. En esa oportunidad caminábamos junto a Don Mario Armella, amigo y oriundo de este lugar.

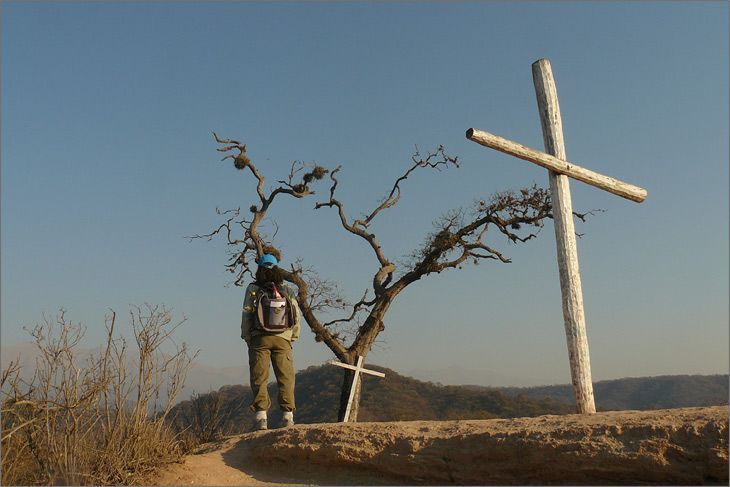

Pero… ¿Que son las Cumbres de Santa Bárbara?? Básicamente una cadena de montañas prácticamente desconocidas que actúan como lÃmite natural entre las provincias de Tucumán y Salta. Estas cumbres tienen sus laderas orientales cubiertas de Monte y Selva de transición. Foto: Las Cumbres de Santa Bárbara vistas desde la Gruta de Lourdes en San Pedro de Colalao.

Wikipedia dice acerca de Santa Bárbara: Esta cadena de montañas es una de las regiones más inexploradas de la Argentina. En algunos reducidos valles se encuentran pequeños pueblos y caserÃos inter-serranos, habitados por pastores. A tal punto algunos de ellos están aislados que solo es posible acceder a los mismos a lomo de mula, o por vÃa aérea, gracias a modestas pistas de aterrizaje construidas en las alturas.

Las topadoras abandonadas hace años demuestran la inaccesibilidad de estas laderas. Foto: Mirando hacia cumbres de Santa Bárbara.

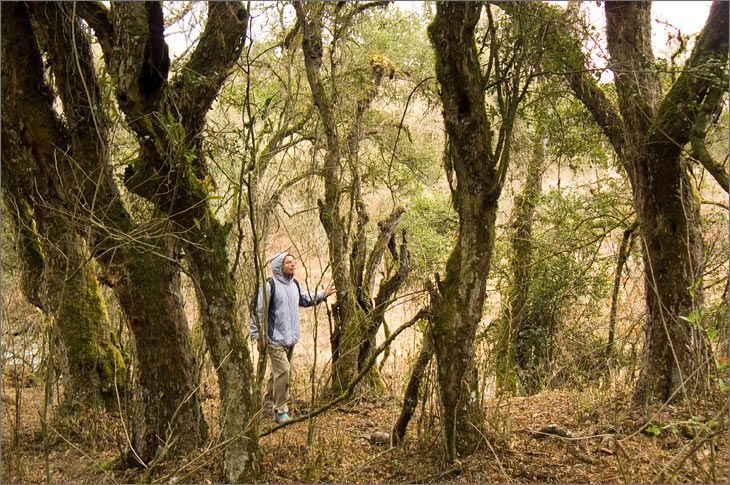

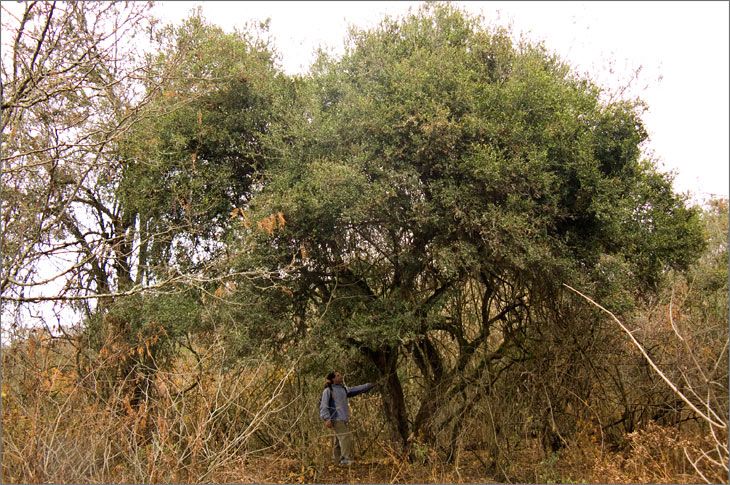

Fue justamente en las laderas orientales de estas cumbres pocos conocidas que el dÃa 10 de Julio nos encontramos con el árbol al que Don Mario reconoció rápidamente como Mucán. Esto ocurrió mientras hacÃamos la primera de nuestras 5 incursiones en una porción del monte en las cercanÃas de San Pedro de Colalao. La foto (Monte seco Mucán verde) la tomamos en nuestra cuarta incursión hecha el dÃa 3 de Septiembre.

Por razones de tiempo ese dÃa no hicimos observaciones del árbol para su reconocimiento, pero tomamos una hoja suponiendo que con una hoja tendrÃamos material suficiente para reconocer la especie. Nos equivocamos una hoja no fue suficiente.

En Tucumán existen más de 100 especies de árboles, por eso es común para nosotros encontrarnos durante las incursiones que hacemos en la naturaleza tucumana con árboles que aun no conocemos. Lo que nos extrañó esta vez fue que nunca antes en Tucumán, en otras provincias o en otros lugares del mundo habÃamos escuchado llamar a un árbol Mucán. (foto tomada en Selva de Yungas en P.N. Campo de Los Alisos).

El nombre Mucán siguió y siguió resonando en nuestro interior durante las dos semanas siguientes mientras investigábamos si habÃa algún antecedente ya sea bibliográfico o en internet con esa palabra. La búsqueda fue intensa pero nada apareció.

SabÃamos que es prácticamente imposible en la actualidad registrar una nueva especie arbórea y mucho menos en Tucumán, provincia que ha sido estudiada en profundidad y talada en sus puntos más remotos.

Entendimos además que como no podÃamos encontrar nada bajo el nombre Mucán debÃamos entrar al monte nuevamente y tomarnos el tiempo necesario para poder observar Mucanes e identificar la especie por su nombre cientÃfico. Fue asà que el dÃa 3 de Septiembre incursionamos en el monte nuevamente para visitar a nuestros amigos Mucanes

Lo primero que observamos en esta época en la que el monte está seco es que los Mucanes conservan sus hojas verdes todo el año, es decir que el Mucán es un árbol perenne. Con este dato nuestra búsqueda se facilitaba enormemente.

Otra cosa que observamos en los Mucanes fueron sus cortezas delgada y caedizas además de la tonalidad ferruginea de su madera .

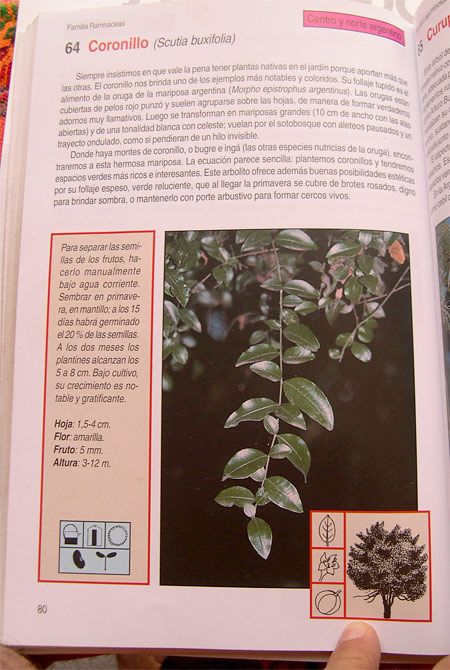

Por último y como tercer dato pudimos notar que sus ramas jóvenes eran cuadrangulares y contaba con espinas que nacÃan de la base del peciolo. Con estos y algunos otros datos sumados al área de distribución supimos que estábamos frente al árbol al que se conoce cientÃficamente con el nombre de Scutia buxifolia.

Identificar que el árbol se trataba de Scutia buxifolia no resolvÃa el misterio dado que a este árbol que crece naturalmente en Argentina, Uruguay y Brasil se le da el nombre común de Coronillo Colorado en algunas zonas o simplemente Coronillo o Coronilla en otras. No existe registro botánico alguno que hable del nombre Mucán para esta especie.

Foto: Mucan (Scutia buxifolia) a la izquierda creciendo junto a Tipa (Tipuana tipus)

¿Que estaba pasando entonces? ¿HabÃamos dado con un nombre común desconocido para este árbol, un nombre que no habÃa sido registrado hasta el momento? ¿Nos estaba otorgando la existencia la posibilidad de dar con semejante hallazgo en pleno siglo 21?

¿PodÃamos transmitirle a los técnicos, expertos y aficionados en árboles del mundo que este árbol conocido cientÃficamente como Scutia buxifolia cuenta con el nombre común de Mucán, nombre que aun no ha sido registrado en bibliografÃa o sitio web alguno?

Lo más importante ¿podÃamos decirles a los técnicos, expertos y aficionados en arboles del mundo que cientos de personas nativas de este sector de las Cumbres de Santa Bárbara reconocen a este árbol bajo el nombre de Mucán y que dichas personas desconocen para este árbol sus populares nombres comunes de Coronillo, Coronilla o Coronillo Colorado?

Y una cosa más sorprendente… ¿PodÃamos contarle al mundo que además de la palabra Mucán para definir este árbol existe la palabra Mucanal y que se usa para definir los bosques de Mucanes de estas laderas?

Claro que si amigos viajeros y amantes de la naturaleza. Hoy podemos contarle al mundo con toda certeza que existe el nombre Mucán para definir a Scutia buxifolia y que existe la palabra Mucanal para definir su conjunto.

Hoy podemos contarle al mundo y en especial a los lectores que comparten este viaje con nosotros que en San Pedro de Colalao, en Chulca, en El JardÃn y en otros pueblos y caserÃos de las estribaciones de las Cumbres de Santa Bárbara existe un árbol al que sus habitantes conocen con el nombre de “Mucánâ€.

Bueno amigos esperamos que hayan disfrutado de esta pequeña aventura botánica donde ustedes y nosotros registramos por vez primera el nombre Mucán para este árbol y la palabra Mucanal para identificar al bosque de Mucanes.

Si quieren saber cómo se originó este nombre y porqué quedó confinado a este pequeño sector, entonces no se pierdan El Especial: Mucán Debelando el Misterio. Desde San Pedro de Colalao les dejamos un fuerte abrazo. Foto Mucanal bosque de Mucanes, tomada el lunes 16 durante nuestra 5ta incursión al monte.

El especial

Mucán, Debelando el Misterio.

Mucán, Debelando el Misterio.

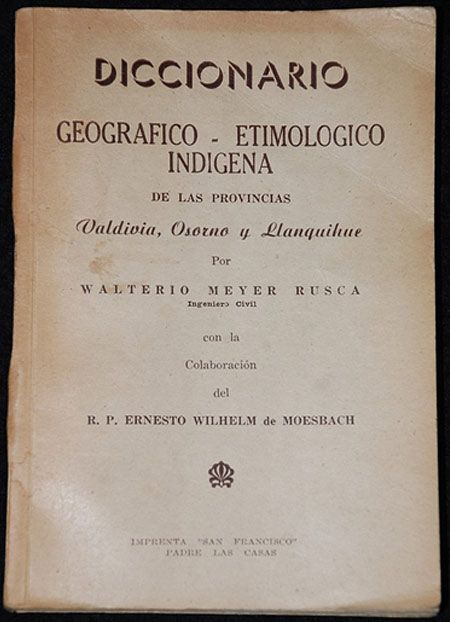

La palabra Mucán o Mukán no aparece en diccionarios de las lenguas indÃgenas americanas y no la encontramos en el diccionario de la Real Academia Española.

Tampoco la encontramos en diccionarios cientÃficos de inglés, francés, japonés, ruso o sirio. Estos resultados nos enfrentaron con dos interrogantes obvios: El primero de de estos interrogantes era ¿cuál era el origen de la palabra Mucán?

El segundo interrogante era lógico ¿Por qué la palabra Mucán es usada solamente por algunas poblaciones de este pequeño sector de las Cumbres de Santa Bárbara? Este era el misterio que debÃamos debelar.

Lo primero que hicimos fue preguntarle a la gente que usaba el vocablo Mucán para referirse a este árbol si tenÃan algún conocimiento del origen de esta palabra .Asà lo hicimos pero nadie supo decirnos qué origen tenia y mucho menos que querÃa decir. Foto: Don León Bienvenido Dávila

Aunque nadie nos supo dar datos de esta palabra, pudimos observar que un pequeño porcentaje de los encuestados decÃa Mocan en lugar de Mucán. La palabra Mocan tampoco parecerÃa existir sobre la faz de la tierra excepto para mencionar un árbol. Un árbol que solo crece en Canarias y Madeira.

La pregunta fue inmediata ¿¿HabrÃa llegado a San Pedro de Colalao o a las áreas aledañas de las Cumbres de Santa Bárbara algún inmigrante proveniente de Canarias que al ver alguna similitud entre el árbol europeo y este árbol local lo llamo Mocán, vos que luego se distorsiono en Mucán??.

Nos dirigimos al Museo Arqueológico de San Pedro de Colalao con el fin de obtener datos de emigrantes canarios, pero no tuvimos suerte. Sin embargo hablamos con la encargada del museo la señora Milagro López quien siendo oriunda de este área conocÃa y llamaba Mucán a este árbol al igual que sus padres y abuelos.

La señora Milagro nos comento que la palabra Mucán podrÃa tener su origen en lengua Cacán, lengua antigüa de este área y de la cual quedan muy pocos rastros. Sin embargo en los pocos registros que quedan del Cacán no encontramos la palabra Mucán.

Los que trajeron la Biblia a América establecieron bajo una ordenanza real de 1770 que sólo podÃa usarse el español, esto motivó prácticamente a la desaparición absoluta del cacán y de tantas otras lenguas americanas.

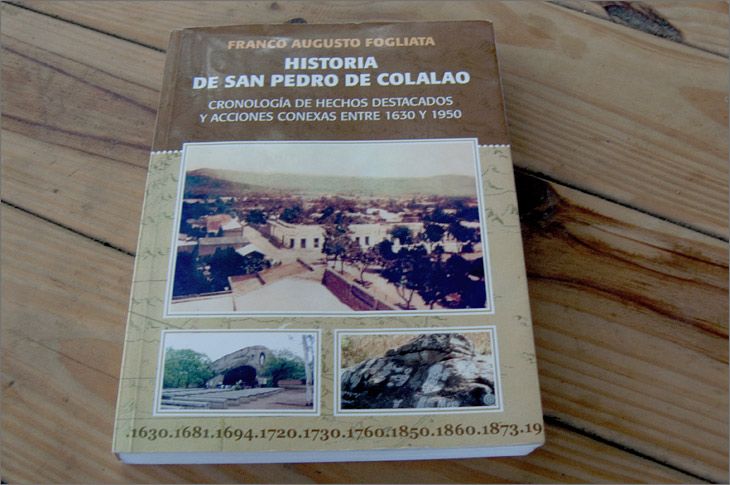

Seguimos buscando rastros históricos que nos permitieran encontrar el origen de la palabra Mucán. Por suerte y gracias a la orientación de Samuel Chaile y a la gentileza de la señora Jurado que nos facilitó este material es que pudimos ahondar un poco más en el tema. El libro es sin duda una obra magnÃfica para ser leÃda por todo aquel que quiera acercarse a la historia de San Pedro de Colalao y sus alrededores. Aunque el libro es rico en historia colaleña en el no figura la palabra Mucán y no menciona migración canaria alguna.

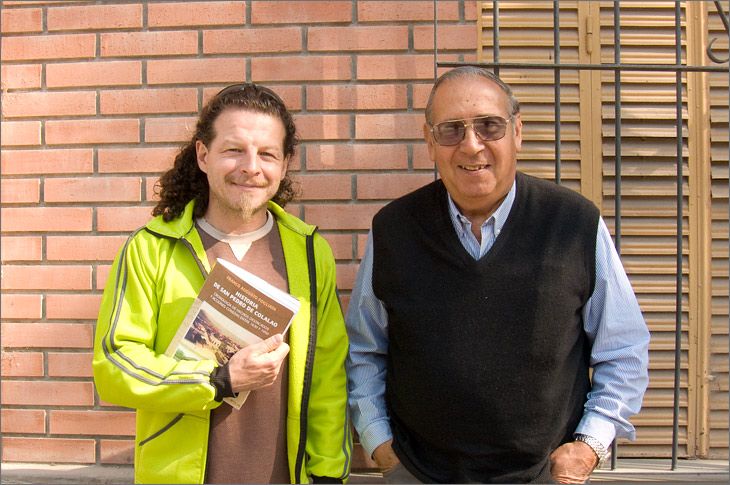

El domingo 8 de Septiembre tuvimos el agrado de entrevistar al autor de esta magnÃfica obra Don Franco Augusto Fogliata con quien sostuvimos una charla interesantÃsima. Don Franco se sorprendió enormemente al conocer el término Mucán, el cual no tenÃa idea que existiera.

Bueno amigos, hasta aquà llegamos hoy. No queremos agobiarlos con nuestra investigación la cual continúa hasta el dÃa de la fecha. También estamos escribiendo un artÃculo cientÃfico para que quede registrado este nuevo nombre común para Scutia buxifolia.

Seguiremos en San Pedro de Colalao por unos dÃas más, donde como ya les contamos en el informe anterior estamos trabajando (desarrollo de websites, radiestesia, jardinerÃa, etc) con el fin de juntar algún dinerillo para poder seguir viaje!

Un gran abrazo y seguimos unidos a través de esta aventura llamada Mundo en Bicicleta

Un gran abrazo y seguimos unidos a través de esta aventura llamada Mundo en Bicicleta

_____________________________________________________________________________________________________

NOTA: Querido lector, como quizás sabrá nuestro proyecto no es subvencionado por ninguna empresa ni contamos con el apoyo de ninguna entidad ni fundación. Es la gente misma la que posibilita esta misión a favor del medio ambiente. Nuestro trabajo es muy amplio pero básicamente puede dividirse en tres áreas bien diferenciadas: 1) Eco-educación o Educación ambiental. 2) estudios y relevamientos botánicos. 3) Desarrollo y publicación de informes vÃa web.

Si deseas colaborar con nuestra labor y quieres saber como puedes hacerlo [CLICK AQUI]

Si deseas colaborar con nuestra labor y quieres saber como puedes hacerlo [CLICK AQUI]

This entry was posted

on Thursday, September 19th, 2013 and is filed under Destinos.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Los felicito, chicos, su arduo trabajo les traerá muchos frutos. Besos

CAPOS QUE DISFRUTEN .UN ABRAZO COLO DE JUNIN

Muy bueno el informe un lujo para todos los colaleños, y un aporte a las culturas de este pueblo.

Gracias por todo lo que realizan .

hola chicos muy buen informe, espero el otro con ganas. Chicos una pregunta: toman la ruta esta para que no le haga efecto la altura si va a bolivia para ir climatizando el cuerpo.

Hola chicos!!! Como siempre un magnífico informe!!! No me llegó el aviso por mail, así que supongo deben chequear esto. Espero que puedan seguir adelante con todos sus proyectos aguantando estos últimos fríos. Hoy, Córdoba, -1º. Cuídense mucho!!!

Te aporto unos datos interesantes, ya que inmigracion canaria es bastante en argentina y data desde nuestros origenes. La mayoria trabajaban en ingenios, no me extrañaria que alguno haya ido a parar a San Pedro de Colalao y al ver este arbol tipo arbusto lo haya asociado con el Mocán.

En las cercanías se desarrollaron asientos de la antiquísima Cultura La Candelaria; San Pedro de Colalao recibe su nombre de la antigua (prehispánica) parcialidad pazioca llamada colalao (la desinencia ao, en cacán y al parecer, también en lule, significa poblado, kolal en el primero de los idiomas significaría "principal" o "jefe"), en el siglo XVII surge la encomienda española ya con el nombre de San Pedro de Colalao; en 1875 comenzó la construcción de este poblado por parte de los campesinos, desde ese entonces el pueblo lenta aunque inenterrumpidamente ha progresado principalmente como un centro veraniego debido a su excelente microclima y a sus atractivos paisajes.

La villa turística se halla en una bella región boscosa al pie occidental de las Cumbres Calchaquíes que constituyen el Parque Natural Cumbres Calchaquíes, el centro histórico del poblado se encuentra asomando sobre la quebrada del río Tipas (tipa es el nombre de un bello árbol autóctono muy abundante en la zona), dicho río es de veloz caudal y afluye en el río Salí a través del río Acequiones. La localidad está constituida principalmente por casas de una o dos plantas (pisos) en gran medida edificadas a fines del siglo XIX entre calles arboladas con moreras y tarcos. Entre sus habitantes se destacan los pueblos originarios que viven en la zona, pero además desde 1914 llegaron una gran cantidad de inmigrantes desde Siria, El Libano, Francia, Italia y España, formando un verdadero "Crisol de Razas".

La emigración canaria en Argentina antes del siglo XIX fue muy baja, a excepción de las personas que participaron en la primera fundación de Buenos Aires de Pedro de Mendoza en 1535 (llevando a tres compañías de soldados de Tenerife). En 1830, llegó a Buenos Aires un barcos con varios inmigrantes canarios. Un grupo de inmigrantes se estableció en el interior y otro grupo es estableció en la capital (En cualquier caso, los descendientes de algunas familias canarias establecidas en Buenos Aires, se diluyeron poco a poco a lo largo de Argentina). Aunque el número de canarios que emigraron durante el siglo XIX a la Argentina no era comparable a los que emigraron a Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay, en algunos años, el número de canarios fue notable. Así, entre 1878 y 1888, emigraron 3.033 canarios con este objetivo. En el siglo XX, la emigración fue relativamente alta entre los isleños, pero no alcanzó el volumen de Cuba y Venezuela, pero llegó a ser la 5 ª comunidad autónoma española de inmigrantes en este país. A pesar de ello, en los años 30 de ese siglo, el Gobierno de Canarias contabilizó el número de canarios y descendientes de ellos en ese país por cerca de 80.000 personas. En 1984 habían 1.038 canarios en Buenos Aires. Para preservar su identidad y la ayuda mutua crearon varias organizaciones.

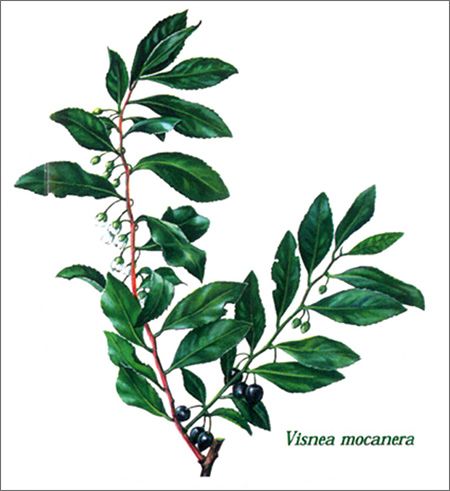

Mocan o Mocanera: Descripción General: De la familia del árbol del Té (Theaceae), es un árbol ornamental siempre-verde, de porte pequeño e incluso arbustivo.

Tiene una altura que ronda los 4-8 metros de altura; Tiene el tronco robusto, la corteza es grisácea y las ramillas jóvenes: lisas y verdosas.

El árbol del mocán forma comunidades boscosas de transición a la zona costera. Las ramas y el tronco presentan una corteza bastante lisa y de color marrón rojizo.

Es de hoja perenne; estas son brillantes y pequeñas, de 3-4 x 1-2 cm, alternas, lisas, sin glándulas, con forma ovado-lanceoladas o elípticas, coriáceas, con el margen aserrado regularmente y de una textura cuero.

Familia: Pertenece a la familia de las Teáceas (Theaceae). El género botánico Visnea es monotípico, pues tan sólo cuenta con esta especie: Visnea mocanera, (L. fil.) o Mocán. Se trata de un endemismo Macaronésico (Ésto quiere decir que no existe en ninguna otra parte del mundo) oriundo de los archipiélagos de Madeira e Islas Canarias. Y esto es curioso, pues la familia Theaceae es originaria de países subtropicales e intertropicales de América y Asia.

MUY LINDO EL INFORME COMO SIEMPRE!!!! BESOS CHICOS!!!

extraordinario relato, ya me entusiasmó, quiero saber mas….

un abrazo

Gpque. Daniel Vega

Que interesantísimo artículo!!!!, muy bueno!!, descubrieron una palabra, una denominación, un aporte a la cultura!!!, ya que tucumanos no sabemos de la existencia de dicho nombre, y tanto este como otros nombres, los dejamos pasar desapercibidos, no le damos la importancia que se merecen, cuando lugareños lo mencionan, y al no entenderlos pensamos que son palabras mal pronunciadas o localismos y estamos menospreciando un aporte cultural. Parte tambien por nuestra propia soberbia, a veces nos sentimos superiores y como dije antes, menospreciamos a otros por no entender lo que dicen, seguro no nos cuesta nada volver a preguntar y preguntar que significa o entablar un diálogo para dilucidad que se quiere decir, pero es mas facil obviarlo, total, no es importante…. Muchas gracias por este interesantísimo y valiosísimo aporte. Abrazos.

Miren que interesante lo que encontre en un libro de literatura aborigen. Al parecer un dios Maya, el dios de la miel, se llamaba Aj Mucan Cab. Lamentablemente me quede tildado con el término Mucan y seguí investigando. En vez de pensar que puede haber una influencia canaria, me parecio interesante buscar algun origen aborigen. Quizas ese arbol destila celulosa o algo similar a la miel y de aqui su origen. El texto es el siguiente: La agricultura Maya fue la base de su civilización: maíz, frijoles, calabazas, camote, tomates, yuca, algodón, cacao, y varias clases de árboles frutales fueron cultivados. Los Mayas almacenaban sus cosechas en andamios de madera, pero también en bodegas subterráneas. No se puede asegurar desde cuando consumían tortillas, pero otras formas de preparar el maíz son bien conocidas, como el atol, el cual mezclaban con chile para el desayuno, también el pozol, una mezcla con agua y masa, que se llevaba al campo como refrigerio. La cocina de la gente común (se sabe poco de la de la clase alta) estaba mayormente circunscrita a alimentos simples como cocido, (carne y vegetales), al que se le añadía sal, achiote, chile y pepitoria (semillas de calabaza tostadas y molidas) como condimento. La miel, de la abeja nativa era muy apreciada por los que también practicaron la apicultura la que hacían usando troncos, vasijas de barro y otros contenedores y celebraban un festival anual con licor de miel en honor del dios de la miel "Aj Mucan Cab". La pagina de donde lo saque es http://literaturaaaborigenn.blogspot.com.ar Seguire investigando y le pasare los datos de lo que pueda ir averiguando al respecto. Abrazos!

Felicidades!!! ,… por su hallazgo e investigación,… muy bonitas imágenes, bendiciones!

Les comento algo mas sobre las abejas y la miel: Cuando lei sus respuestas recorde que hace aproximadamente unos 22 años estuve en Tucuman y me regalaron una botella de miel que justamente las producian unas abejas sin agijon que eran mucho mas pequeñas que las comunes y color negras. Diria que eran mas parecidas a hormigas voladores por su apariencia y tamaño. Su miel era dulce, pero no tan empalagosa con la normal. El color de la miel era mas parecido a un caramelo oscuro y muy pero muy espeso. Supongo estamos hablando de lo mismo.

Mas datos sobre las abejas: La Meliponicultura es la cría, producción de miel y otros productos de las abejas sin aguijón de la Tribu Meliponini, a diferencia de la apicultura que se lleva a cabo con las abejas que todos conocemos, Apis Melífera.

Antes que nada debemos poner en contexto, que en el mundo existen alrededor de veinte mil especies de abejas, cada una con su particular morfología, forma de vivir y de hacer sus nidos, abejas con aguijón y sin aguijón, algunas almacenan miel, otras no e incluso existen las que se dedican solo al saqueo de otros nidos. Las hay peligrosas e inofensivas. La mayoría de las abejas son solitarias y solo el 5 por ciento son sociales y viven en colonias, dentro de las cuales se encuentran las meliponas. Su hábitat se extiende desde México hasta el centro de Argentina y se desarrollan únicamente en climas tropicales y subtropicales. Estas son abejas sociales, es decir que viven en colonias permanentes en las cuales hay división de castas, división del trabajo y por lo tanto conviven varias generaciones a la vez en la colonia. Las abejas sociales más conocidas son las Apis Melífera como productoras de miel común, los abejorros y las abejas sin aguijón. Las abejas sin aguijón reciben este nombre, dado que su aguijón es vestigial no funcional, de manera que no lo pueden utilizar para defenderse, pero ellas han desarrollado otros sistemas de defensa como son: morder ya que tienen sus mandíbulas más desarrolladas, atacar las partes blanda del cuerpo, como los ojos, introducirse en la nariz, los oídos, cortar el pelo y las pestañas. No por esto hay que asustarse y pensar que son peligrosas, ya que su tamaño varía entre los 3 a 10 milímetros de longitud. Distribución las abejas sin aguijón en nuestro país

En la actualidad, las abejas nativas sin aguijón están desapareciendo como consecuencia de la destrucción y el desmonte indiscriminado de los bosques nativos, para la expansión de la agricultura y la ganadería.

Además, otra de las causas es el daño producido por personas que no poseen conocimientos sobre la cría de estas abejas y solo con el objetivo de extraerles la miel destrozan todo el nido matando así la colmena, sin ver el daño ecológico que están produciendo.

En nuestro País, encontramos a estas abejas nativas sin aguijón en un área donde la práctica del desmonte está a la orden del día.

El área donde se encuentran y donde se las debe criar está compuesta por las siguientes provincias: Este de Jujuy, Salta, Formosa, Este de Catamarca y Este de La rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Centro y Norte de Córdoba, Noreste de San Luis, Norte de Santa Fe, y Misiones. Características de las abejas nativas sin aguijón

Como toda colonia de abejas, tienen tres castas bien definidas que son: reina, obrera y zánganos, que conviven con la colonia por más de una generación.

La colonia se divide naturalmente por enjambrazón, pero no en la forma que lo hace Apis Melífera, es un proceso muy diferente.

El número de individuos varía según la especie desde cientos a unas centenas de miles.

Sus panales son construidos casi la mayoría en forma horizontal, ya sea en espiral o racimos y se caracterizan por no construir celdas reales. Generalmente sus nidos naturales los podemos encontrar en los huecos de los troncos de algunos árboles, aunque algunas abejas nativas lo hacen bajo tierra usando nidos de hormigas abandonados.

El almacenaje de la miel y el polen, lo realizan en una especie de vasija u ollita, que son los que posteriormente se cosecharán, bajo estrictas normas de higiene. En este link pueden encontrar una foto de la abeja y un poco mas de informacion: http://es.wikipedia.org/wiki/Meliponini

Impresionanteee!!

Son unos capos. Los admiro.

Felicitaciones por la pasión que ponen en cada exploración, cultivo varios árboles frutales nativos que locamente son una rareza en los jardines urbanos y en los oídos de nuestros vecinos… vivo en Junin, Bs As,

Los frutos de los árboles nativos que probé han sido en general exquisitos, feijoa o falso guayabo (acca sellowiana), arazá rojo y amarillo (psidium cattleianum), guayaba (psidium guajava), guaviyú (myrcianthes pungens), aguaricará o sete capotes (campomanesia guazumifolia), ñangapirí (eugenia uniflora), tomate de árbol o tamarillo (solanum betaceum)…

Y me resta probar uvaia (eugenia pyriformis), ñangapiré negro (eugenia repanda), jaboticaba (myrciaria jaboticaba), chirimoya y otros que están plantados en el jardín o en diversas macetás.

Si encuentran frutas sabrosas nativas y recolectan algunas semillas, me gustaría intercambiar con uds (marcos@ovejafm.com)

Gracias por su sitio y su obra, es fantástica.